撰文 | 石钟扬

(南京财经大学教授)

适之吾兄:

国民外交协会发起国民大会,本打算今天在中央公园集合;警厅因为四号学生闹了事,便禁止集会;此时公园左近交通要道都密布军警,禁止行人走过,大会恐怕开不成气了。

四号下午,京中学生三四千人聚集天安门,到东交民巷各使馆;适礼拜日,英美公使都出去了;学生即到曹宅,曹逃避;章宗祥刚在曹宅,受了一顿饱打,幸亏有日本人竭力保护,送在日华医院竭力医治,现在生死还不能定。

京中舆论,颇袒护学生;但是说起官话来,总觉得聚众打人放火(放火是不是学生做的,还没有证明)难免犯法。大学解散的话,现在还没有这种事实;但是少数阔人,确已觉得社会上有一班不安分的人,时常和他们为难;而且渐渐从言论到了实行时代;彼等为自卫计,恐怕要想出一个相当的办法。

惩办被捕的学生三十多人(大学为江绍原等二十二人),整顿大学,对付两个日报,一个周报,恐怕是意中的事。

姓名:陈独秀

时年:40岁

身份:教授、《新青年》主编、北大前文科学长

地点:北京

(制图/高俊夫)

1919年5月7日,陈独秀向胡适写信告知北京的五四动态。胡适当时正在上海迎接他的老师——美国著名哲学家杜威来华讲学。陈独秀信中对五四现场、舆论倾向、发展趋势都有独具只眼的观察与判断。其中有个重要信息:“少数阔人”与被之视为“不安全的人”,都“渐渐从言论到了实行时代”。五四运动是中国式民主运动的一次成功范例,是中国社会现代化的光辉起点。

启蒙救亡良性互动

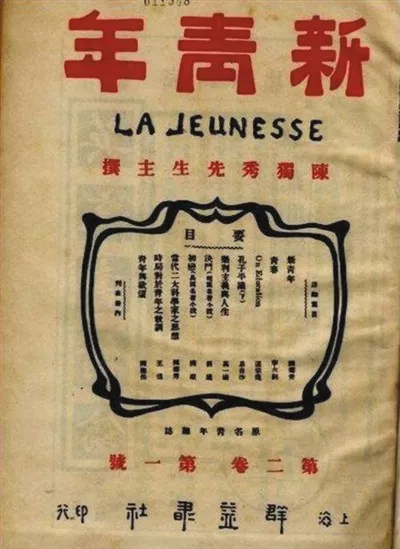

五四运动不是无源之水。就其远因而言,五四运动是中国近代种种改良、改革、革命运动的总汇合;就其近因而言,它是以《新青年》为中心的新文化运动鼓吹民主、科学思潮诱发的大井喷。

新文化运动的源头是陈独秀1915年9月15日在上海创办的《新青年》(首卷原名为《青年》杂志,到第二卷才正名)。《新青年》以民主科学为主旋律,以“改造青年之思想”为天职,“新文化运动是人的运动”,作为《新青年》的主编(主撰)与灵魂,陈独秀在办刊伊始就有崇高的定位。他既有“推翻一时豪杰”的胆略,又有“扩拓万古心胸”的方略。前者是以民主和科学“重新估定一切价值”,要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、贞洁、旧伦理、旧政治;要拥护那赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教;要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学。(陈独秀《<新青年>罪案之答辩书》)后者则主张“自主的而非奴隶的、进步的而非保守的、进取的而非退隐的、世界的而非锁国的、实利的而非虚文的、科学的而非想象的”(陈独秀《敬告青年》),以此“六义”来改造、塑造中国青年的精神形象,于是有了人的发现、女性的发现、儿童的发现……

作为近代中国天下第一刊《新青年》一经问世,立即被青年读者视为“空谷之足音,暗室之灯光”,“像春雷初动一般,惊醒了整个时代的青年”(杨振声《回忆五四》)。尤其1917年初,蔡元培出长北大,首先认定陈独秀“确可为青年的指导者”,“三顾茅庐”聘之为文科学长,令之携《新青年》北上入驻北大,实现了“一校一刊”的完美结合,迅速让“北大由死水一潭变成开水一锅”(梁漱溟语)。“最能打开局面的闯将”陈独秀充分利用蔡元培“思想自由,兼容并包”的教育理念,首先是将《新青年》一些中坚作者变为北大新锐教授,如胡适、刘半农、周作人等;新锐教授“截断众流”传播新知,与旧派教授和平竞赛,使学风校风立即改观。以致蔡元培日后不无得意地说:

教学上整顿,自文科始,旧派教员中如沈尹默、沈兼士、钱玄同,本己启革新的端绪。自陈独秀君来任学长,胡适之、刘半农、周豫才、周岂明诸君来任教员,而文学革命、思想自由之风气,遂大流行。(蔡元培《自写年谱》)

北大学生中各种学会应有尽有,“民间报刊”也空前繁荣,“甚至在厕所里开辟‘厕刊’,互相辨难”(杨晦《五四运动与北京大学》),著名的有《新潮》《国民》《国故》等。北大“二千人之社会”俨然成了民主自由的实验地,也成了中国的神经敏感区,牵一发而动全身,极大地影响着全国的思想动态,抵达蔡元培所追求的“教育指导社会,而非随逐社会也”之境界。至于文学革命,胡适说他的“活的文学”说和周作人的“人的文学”说,为“文学运动的中心理论”。实则皆与陈独秀《文学革命论》相呼应的。在《新青年》这块园地上长出了中国最早的新诗、长出了“随想录”系列杂文……从此才有了中国的新文学。

这就是新文化运动。史家称之为近代中国文化思想史上“最为壮丽的精神日出”。众所周知,新文化运动与五四运动并不是一个概念,前者旨在启蒙,后者则为救亡。在五四时代,启蒙与救亡是良性互动,并非“救亡压倒启蒙”。五四运动实则新文化运动精神日出照耀下的壮举。新文化运动造就了一批品学兼优且有以天下为己任情怀与世界主义眼光的“新青年”,如《新潮》《国民》两个学生杂志的主创者傅斯年、罗家伦、段锡朋、张国焘、许德衔,他们都成了优秀的学生领袖,傅斯年则担任了五四游行的总指挥。这才保证了五四运动是“有纪律的抗议”,而不是“痞子运动”。

正是从这个意义出发,陈独秀说“五四运动,是中国现代社会发展之必然产物,无论是功还是罪,不应该专归到那几个人;可是蔡(元培)先生、适之和我,乃是当时在思想言论上负主要责任的人。”(陈独秀:《蔡孑民先生逝世感言》)

因散发传单被捕入狱

作为五四运动的精神领袖陈独秀,或为鲁迅《狂人日记》的精神原型,他为民主科学的奔走呼号,却被“少数阔人”视为“邪说怪物,离经叛道的异端,非圣非法的叛逆”(陈独秀《<新青年>罪案之答辩书》),亦即狂人(疯子),遭八面非难,恨不得食肉寝皮。其间虽有蔡元培“倔强的坚持”,声称:“北京大学一切的事,都在我蔡元培一身上,与这些人毫不相干”,甚至要通报各国,借世界舆论以制服当局之无道。但旧势力在攻击独秀覆孔孟、铲常伦之外,抓其“私德不检”大做文章。诚如胡适所言,这“明明是攻击北大的新思潮的几个领袖的一种手段”。(胡适《致汤尔和》)但北大内部也有人推波助澜,令蔡元培左右为难,只得以文理科合并的名义,客气地撤了陈独秀文科学长之职。这就发生在五四运动前夕的三月二十六日之夜。

不过,“仲甫为天生领袖,一决定事,不能动摇”(章士钊语)。他认为“只有(德赛)这两位先生可以救治中国政治上道德上学术上思想上一切的黑暗。若因为拥护这两位先生,一切政府的压迫,社会的攻击谩骂,就是断头流血,都不推辞。”(《<新青年>罪案之答辩书》)陈独秀以他所创办的《每周评论》对“五四运动”做独具只眼的跟踪报道(其文多署名“只眼”)。五四运动当天他连发《公同管理》《两个和会都无用》两文,分析巴黎和会之动向与上海和会之不作为。到6月8日,陈独秀连续在《每周评论》发表7篇文章33篇“随想录”,为学生运动摇旗呐喊,鼓动“强力拥护公理,平民征服政府”。

五四运动爆发后不久,陈独秀在沪上的好友料他“在京必多危险,函电促其南下”,他却愤然回答:“我脑筋惨痛已极,极盼政府早日捉我下监处死,不欲生存于此恶浊社会也。”目睹多批学生被捕,6月8日他在《每周评论》(第25号)上发表旷世奇文——《研究室与监狱》:

世界文明发源地有二:一是科学研究室,一是监狱。我们青年要立志出了研究室就入监狱,出了监狱就入研究室,这才是人生最高尚优美的生活。从这两处发生的文明,才是真文明,才是有生命有价值的文明。

这篇不满百字的短文,不仅是陈独秀人生追求的壮美诗篇,也是整个五四时代激越的号角。曾在改革北大的舞台上风风火火的陈独秀,一旦被撤下来应是相当郁闷的,倒不是他在意那“文科学长”的位置,而是有憾于自己仍止步在“言论”上,反不如学生们“实行”起来。(五四那天北大217名教师中只钱玄同与一位姓白的体育老师随学生上街了)诚如胡适所言,学生运动是无代表民意机关存在的“变态社会的产物”,社会上许多事被一班成年的或老年的人弄坏了。别的阶级又都不肯出来干涉纠正,于是这种干涉纠正的责任遂落在一般未成年的男女学生的肩膀上,“这是成年人的耻辱”。(胡适《我们对于学生的希望》)屡经风浪的革命家陈独秀更有切肤之痛。在五四学生运动中,他耐着性子没有冲上街头,尽管那擂鼓助威的文字没少写,但不过瘾,因为已是“从言论到实行时代”。陈独秀终于爆发了。即使有牢狱之苦,甚至“下监处死”,他也要孤军作战,做一次“强力拥护公理,平民征服政府”的伟大尝试,从而创造“有生命有价值的文明”。

6月9日,陈独秀又写出能呼风唤雨的《北京市民宣言》:提出“对日外交,不抛弃山东省经济上之权利,并取消民国四年七次两次密约”,“免徐树铮、曹汝霖、陆宗舆、章宗祥、段芝贵、王怀庆六人官职、并驱逐出京”,“取消步军统领及警备司令两机关”,“北京保安队改由市民组织”等五点要求,并指出“惟有直接行动,以图根本之改造”。这份“宣言”被印成单页宣传。

6月10日下午,作为《新青年》主编、北大教授的陈独秀带领北大文科教授,《新青年》编辑胡适、高一涵,理科教授王星拱,预科教授程演生,内务部佥事邓初等到中央公园茶馆去散发《北京市民宣言》。这当是中国近代史上规格最高的散发传单的队伍。头天的顺利传播,鼓舞了这班书生革命家。第二天——6月11日晚上,陈独秀又带着他的教授队伍到前门外新世界屋顶花园向下面露天影院散发传单。其结果是陈独秀被潜伏在那里的密探逮个正着。陈独秀以惊心动魄的行为实践了他的壮美诗篇——由“研究室”走向了监狱。

两个亲历者——胡适与高一涵,日后对之都有较平实的记叙。胡适当时与高一涵同居一室,他记忆中高同他一起先走了,陈独秀一人留下,继续散发传单,他是深夜从电话里知道陈独秀被捕的。细节且不去细考,历史会永远记得“六一一”那特写镜头:

那天晚上,41岁的陈独秀独立高楼风满袖,向下层露台上看电影的群众散发鼓吹以“直接行动,以图根本之改造”的“平民征服政府”的纲领——《北京市民宣言》。这是中国文化史上空前的举动,陈独秀的行为太出格了,这却为他留下一个永恒的,富有诗意的历史造型:高屋建瓴,站在时代的制高点上振臂一呼。

社会各界声援营救

然而,客观地说,陈独秀“六一一行动”是对五四学生运动最危险的模拟,陈独秀在《北京市民宣言》中鼓吹的“直接行动”,这与他1920年4月以“直接行动”与“牺牲精神”来概括五四精神是一致的。何谓“直接行动”,陈说:“直接行动”,就是人民对于社会国家的黑暗,由人民直接行动,加以制裁,不诉诸法律,不利用特殊势力,不依赖代表。(陈独秀《五四运动的精神是什么?》)

“火烧赵家楼,痛打章宗祥”固然颇有轰动效应,却属五四学生运动的意外插曲,不在五四行动计划之列,尽管群众运动难以计划,亦不宜以插曲充当主调。其实是社会制裁,罗文也说只是把卖国贼在社会上的偶像打破,而不是把他们一个一个地打死。而陈文的三个“不”,就更远离了五四学生运动实际,而显示其有非和平的暴力倾向。

而陈独秀认为,曹、章、陆固然有罪,但“根本罪恶”未必在此三人,“他们不过是造成罪恶的一种机械”,“甘心把本国重大的权利、财产向日本换军械军费来杀戮本国人。这是什么罪恶,造成这罪恶的到底是什么人?”(陈独秀《对日外交的根本罪恶》)《宣言》中攻击的除曹、章、陆三人之外,又增加了徐树铮,段芝贵,王怀庆三人。徐乃段祺瑞手下红人,西北边防军总司令,段为北京政府警备司令,王为北京政府步军统领。且不说他们谁都是惹不起的角色,将斗争矛头指向他们,意味着成都就想将五四运动转化为对内的革命运动,而且升级为“图根本之改造”。

1918年,北京大学哲学门师生合影。前排右四为蔡元培,右三为陈独秀。

如果说《新青年》是用思想火花点燃了五四烈火,陈独秀的《北京市民宣言》则是以大无畏的精神道出了普通民众的积愤。深受牢狱之苦的陈独秀于是牵动了国人的心。陈独秀犹如一座火山,立即诱发了一场以学生为主体的声势浩大的营救运动。从北大校友会,全国学生联合会,到上海各界、安徽各界,从北京教育界名流到社会各界名流,都纷纷致电总统,总理或警察厅总监呼吁保释陈独秀,从北京到上海到各地报纸也频繁报道陈独秀在狱中的情景,从舆论上给政府施压,从道义上声援陈独秀。如果说3月26日之前是四方集矢于陈独秀,那么6月11日之后则变成了八方集誉于陈独秀:“教育界巨子”、“学界重镇”、“先觉”、“社会精英”、“新文派巨子”、“新思潮首领”、“思想界的明星”……“依他们的主张,我们小百姓痛苦;依你的主张,他们痛苦”,陈独秀思想影响由此走出校园、走向社会。营救陈独秀活动,迅速酿成了一次震荡全国的启蒙运动,其间则极大程度上认同了《新青年》的呼唤,空前广泛地传播了科学、民主精神。

值得一提的是,营救陈独秀的运动虽以学生为主体,但连马其昶、姚永概这些著名的旧派学者,也不计前嫌,挺身而出,营救陈独秀。尤其刘师培患病卧床,闻讯扶病而起,与70余名教授、学者联名保释陈氏。让胡适觉得“这个黑暗社会里还有一线光明”。

而营救陈氏的强大阵势与巴黎和约拒签运动两相激荡,兼有南方政府也对陈独秀伸出援助之手,7月9日,广州军政府总裁之一岑春煌(8月21日被推为主席总裁)致电徐世昌和代总理龚心湛,敦促北洋政府尽快释放陈独秀。徐世昌急于同南方和谈,不愿为此事与南方相冲突。徐世昌毕竟不像屠杀李大钊的武夫张作霖,他没有一意孤行处死陈独秀,而终于9月16日释放了被囚98天的陈独秀。

永远的新青年

陈独秀从监狱回到研究室,竟成了《新青年》同仁的盛大节日。他们聚宴桃李园,为陈独秀洗尘。胡适、李大钊、刘半农、沈尹默都为之赋诗庆贺。《新青年》第6卷第6号(1919年11月11日)几乎成了欢迎陈独秀出狱专号。若是《每周评论》没在半月前被查封当还会热闹些。

五四运动让陈独秀思想经历了巨大的变化,即“由美国思想变为俄国思想了,宣传社会主义了”(蔡和森的《论陈独秀主义》)。

1920年3月,陈独秀将5月1日出版的《新青年》第7卷第6号编辑成《劳动节纪念号》。其中陈有两篇文章:《劳动者底觉悟》和《上海厚生纱厂湖南女工问题》。前者颠覆中国之“劳心者治人,劳力者治于人”传统,意欲实行“劳力者治人,劳心者治于人”。后者虽生硬却敏感地运用马克思剩余价值学说来分析纱厂女工问题。此时的陈独秀是先接受了苏俄模式,再正式研究马克思主义的。石川祯浩称之为“奇妙的颠倒”。尤其是1919年7月苏联政府发表声明要把原沙俄从中国掠夺的权益无条件地归还中国。尽管日后苏方并未兑现其宣言,但在当时仍为“空前的美举”。此宣言半年后传到中国,《新青年》立即新辟《俄罗斯研究》专栏,在国内掀起俄罗斯热。胡适说:“今《新青年》差不多成了Soviet Russia的汉译本”,恰见陈独秀对苏俄模式接受的程度。

而此时的陈独秀也被共产国际代表维经斯基视为“享有声望的中国革命者”,正是共运总设计师列宁物色的无产阶级政党领袖的理想人选。

毛泽东对陈独秀多有评说,而誉者都与五四相连。五四时代的营救被捕之陈独秀,毛泽东盛赞陈为“思想界的明星”。1945年则称陈为“五四运动时期的总司令”,并说:“五四运动替中国共产党准备了干部”,被《新青年》和五四运动警醒起来的人集合起来,“这才成立了党”。